II Seminário Ibérico IGBP: Mudança Global na Península

Ibérica. Uma Visão Integrada

Lisboa, 1 octubre 2010

Tema 2 - Tendencias

actuales de cambio: vulnerabilidad y resiliencia

Artemio

Baigorri, sociólogo,

Universidad de Extremadura

Tenemos sólo 15 minutos para plantear un abanico enorme de Temas. Sin embargo yo voy

a hablar de un solo tema, eso sí, el que, a mi juicio, es el más importante. Que

no es ni el debate sobre el Antropogeno, los métodos de captura el CO2 o la

fiabilidad de los cálculos sobre el aumento del nivel del mar. Voy a hablarles

del tema más importante, y sobre el que menos se hablará hoy aquí, y sobre el

que menos hablarán en sus equipos de investigación, en sus proyectos. Voy a hablarles de la gente.

¿Y por qué es tan importante la gente? Sí, es importante la tectónica terrestre, la dinámica de placas, la captura de co2,

la radiación solar, etc. Pero lo más importante es la gente porque si no hay gente…., pues todo sobra, da exactamente igual, qué importa (a quién, si ya no hubiese nadie) el agujero de

ozono. Hay miles de planetas en el universo en los que ocurren esas cosas,

ocurren continuos cambios climáticos… o globales no producidos por el hombre

(que sepamos, porque tampoco sabemos si hay otros homínidos, otros seres, por esos planetas de esas galaxias), se extinguen soles, los agujeros negros se tragan planetas, en aquellos atmosféricos se suceden, como se han sucedido en éste, los tiempos geológicos, fuego, agua, hielo..., pero todo eso no nos afecta a quienes estamos viviendo ahora en este planeta. Son sólo pasto de astrónomos. Fíjense en Marte, en donde hoy buscamos

(nosotros, no los marcianos) restos de vida. Por tanto, sin gente no hay tema.

Y la gente tiene intereses variados, a veces incluso contradictorios. ¿Por qué les interesa a ustedes el cambio

climático, el cambio global? En primer lugar, porque es un tema relacionado con sus

líneas de investigación. Obtienen recursos para financiar sus

investigaciones. Osea que en cierto modo viven de eso, podríamos

decir. Por eso les interesa.

Pero una cosa es el interés, y otra la preocupación. ¿Por qué les preocupa? Pues por lo que pueda

ocurrirles a ustedes, a sus seres queridos o a sus descendientes, en el

futuro. Estamos aquí por esa pre-ocupación, no sólo por la ocupación (el interés). Es decir,

nos interesa y preocupa el cambio climático, o global, por lo que pueda ocurrirnos

a nosotros, o a nuestros descendientes.

Bien… Pero eso es solo la primera parte

de la cuestión. Porque la vida está llena de asuntos que pueden preocuparnos: ¿Me dejará mi novia? ¿Mi hijo será drogadicto? ¿Habrá alguien

trabajando cuando yo esté jubilado para pagar mi pensión? ¿Llegaré siquiera a estar

jubilado, o me alcanzará el cáncer de colón antes de esa edad de jubilación que

vemos alejarse más y más? Hay tantas cuestiones preocupantes…

¿Por qué entonces

nos preocupa éso en particular? No porque, objetivamente, sea más o menos importante, pues el peso, la gravedad de las preocupaciones, es forzosamente algo subjetivo. Sino

porque hemos decidido (la gente, de nuevo) que éso es importante. Lo hemos

decidido, en un acto volitivo. ¿Quién? Ustedes han contribuido, sin duda, convenciendo a unos u otros con los resultados de sus investigaciones, o sus prédicas. Pero en realidad ha sido la Sociedad, ese

conjunto, esa cosa invisible y intocable, pero que nos ve y nos toca. No los

individuos, uno a uno, como creen los etólogos (y los malos economistas) que

actúan los seres humanos, sino colectivamente: los medios de comunicación de

masas, los centros de investigación, los partidos políticos, las instituciones,

en suma, han asumido que eso es importante, y que debe preocuparnos.

Pero ¿y por qué han decidido darle esa importancia? Porque

no siempre ha sido así. Fíjense, la idea del cambio climático es relativamente

antigua, surge en los años ’70, hace cuatro décadas. Y como pueden ver en este

gráfico, el tema importó a la opinión pública, es decir a la sociedad, con una

intensidad muy variable a lo largo de los años. En la primera etapa del

surgimiento de la cuestión, que cubre hasta mediados de los ’90, asistimos a un

periodo de ascenso como objeto de atención, pero luego a una fase de

decadencia.

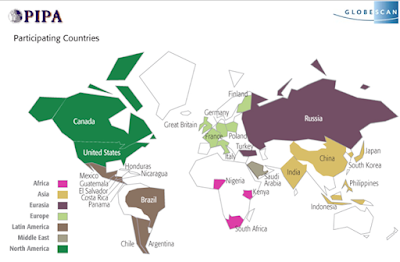

Hoy de nuevo lo consideramos un problema importante a nivel

planetario, y la preocupación además se incrementa de forma acelerada. Una encuesta

realizada en una treintena de países de regiones bien diversas del mundo (ni

España ni Portugal estaban incluidos) en dos momentos, 2003 y 2006, mostraba un

sensible incremento en la preocupación de los ciudadanos por el tema.

Se observan profundas diferencias entre países. Por ejemplo,

mientras en China menos de un 40% de los encuestados consideran el cambio

climático un asunto Muy Serio, en otros países como Gran Bretaña, o

prácticamente la totalidad de los países sudamericanos analizados, ese

porcentaje se eleva a un 70 o incluso un 80%. Pero lo que me parece más

significativo es que la media de los 30 países estudiados muestra un incremento notable de

la preocupación entre 2003 y 2006.

Lo que ha ocurrido ha sido que la sociedad ha aceptado una

realidad que los científicos (unos científicos, pues hay algunos pocos que no están de acuerdo con estos planteamientos) le han "dictado". Podrían aceptar

otra. Seguramente no es banal, haya tenido su influencia en ese incremento de la preocupacion, el hecho de que en 2006 el ex vicepresidente Al

Gore hiciese su gira mundial presentando la película “Una verdad incómoda”.

Sin embargo, a juicio de algunos analistas, el excesivo alarmismo de algunos científicos, y

sobre todo de algunos activistas, puede tener incluso el efecto contrario, como

veíamos en el gráfico que analizaba la evolución de la opinión pública en los

años ’80 y ’90. En los años '90 la gente tuvo un cierto hartazgo de ecologistas, catastrofistas, augures del miedo (entre los que yo me contaba, mea culpa). Aunque sin esos alarmismos primeros, quizás no se la habría prestado la atención debida a estos temas, un abuso del alarmismo puede tener efectos imprevistos.

Determinados alarmismos son de hecho utilizados por quienes

no creen en el cambio climático, en el papel humano (poco o mucho) en el proceso, o en las

consecuencias que en plazos históricos (a plazo más o menos corto) pueda tener. Porque, aunque como he

señalado la mayor parte de la opinión pública considera el tema como algo

serio, el sentimiento no es universal, ni generalizado. En España el candidato

a presidente del gobierno por el PP decía hace un par de años (ahora parece que

ha cambiado su opinión, o al menos no la expone) que no creía en el cambio

climático. No creía (ése es un término clave en relación con lo que estamos hablando: creer). Y el

ex presidente Aznar va por ahí riéndose de “estos que se ocupan del cambio

climático”, y diciendo que "todo eso es un engañabobos", y demás lidezas.

Es decir, la sociedad se preocupa porque ha dado por buenos

unos argumentos científicos, frente a otros. Incluso a una fuente de

conocimiento, la Ciencia, frente a otras formas de conocimiento que seguramente

muchos de quienes estén aquí respetarán mucho, o incluso las practicará, como

la religión (la revelación), por ejemplo. De hecho, acabamos de vivir una campaña electoral en el

distrito central del Imperio en la que hemos visto a las candidatas del Tea

Party, cristianas integristas, proclamar que la evolución es un mito, que la

pobreza es hereditaria, y por supuesto que esto del cambio global es una

tontería.

¿Por qué es todo eso es así? Pues porque por mucho que se

empeñen los físicos, la realidad es algo socialmente construido. Incluso las

materialidades más básicas se someten a un consenso social: los sociólogos

hablamos, por eso, de la construcción social de la realidad. Un consenso

siempre provisional, sujeto al cambio en función de parámetros muy variables.

Por supuesto que el desarrollo de la Ciencia es un factor importante, pero de

igual manera puede serlo una crisis económica que conduzca a la desesperación,

consiguientemente al crecimiento del peso de la religión como consuelo o

refugio, y por extensión al crecimiento de las actitudes anticientíficas. La

historia no es un camino rectilíneo, siempre hacia arriba como nos dice la metáfora de la flecha del progres. Sin duda la flecha del progreso es una metáfora poderosa que expresa la creencia en la mejora continua de la Humanidad, pero deja de lado preguntas importantes sobre la naturaleza y el alcance del progreso, así como los efectos imprevistos e indeseados para el futuro de la sociedad y el planeta.

Por tanto, tenemos aquí tres cuestiones:

1.

¿Qué es realmente importante para la gente?

2.

¿Por qué hacemos que sea realmente importante, o

que sea sentido como realmente importante por la gente?

3.

Y el último elemento a considerar ¿cómo la gente

se enfrenta a ese peligro, o a ese riesgo que ha dado por bueno una parte, o la

mayor parte de la gente?

Bien. Pues de nuevo ahí, todo lo que la Ciencia pueda decir,

todo lo que la Tecnología pueda desarrollar, se reduce a nada si la gente no está

dispuesta a incorporar esos elementos que los científicos descubren o que los técnicos

desarrollan y proponen.

Es curioso que siga habiendo personas obtusas que hacen la

distinción entre ciencias duras y ciencias blandas, cuando lo que es realmente duro

es intentar averiguar cómo piensa un ser humano, sobre todo cómo piensa cuando

está agrupado con otros; intentar comprender por qué hace o no hace determinadas

cosas; planear la modificación de sus actitudes, proyectadas a un cambio en sus

hábitos. No es como sentarse a esperar qué les pasa a las plantas a las que hemos añadido una hormona, a la piel a la que hemos aplicado un fármaco. Y he ahí el nuevo por qué… Porque cada vez se nos hace más evidente que el

futuro humano, lo hagamos de la forma que lo hagamos, sea mediante adaptación,

resiliencia (esa disposición a caballo entre la adaptación y la rebelión

geddesiana) o rebelión, todo lo que hagamos va a exigir de profundas

transformaciones en los sistemas de valores de todas las culturas vivas en el

planeta, y por tanto profundos cambios en los hábitos de las gentes que lo habitamos.

Consecuencia de todo esto: ustedes (me dirijo a los científicos de las cosas, o de la Naturaleza que están aquí) pueden tener cantidades

ingentes de dinero para predecir (aunque la verdad es que casi siempre nos

pillan desprevenidos; con los físicos empieza a ocurrir ya como con los

economistas, son unos estupendos predictores de lo que ya pasó). Tenemos unos

instrumentos para la predicción climatológica cada vez más afinados, lo sabemos

todo, pero la verdad es que nos pilla siempre a contramano, sin paraguas cuando

llueve. Pero aún así son muy útiles.

Sin embargo, todo ese aparato

científico-técnico, todo lo que se desarrolle, todo lo que se investigue, si no

va vinculado a los aspectos sociales, está condenado a la nada. Es preciso unir

las dos orillas, aquellas dos culturas de las que hablaba C.P. Snow con una

denominación en realidad bastante superficial y poco acertada. Pues en realidad en el mundo del Saber habría más bien tres culturas bien

diferenciadas y bastante alejadas entre sí (la de las Ciencias de la Naturaleza y la Tecnología; la de las

Ciencias Sociales; y la de las Humanidades), y necesitamos que trabajen al unísono en el asunto que

nos ocupa. Como decía el propio Snow en 1959, en su hipercitado artículo, “hay

que cruzar un océano”… Hay que evidenciar realidades físicas; hay que crear metáforas, imágenes potentes tanto de los efectos como de las posibles situaciones finales benéficas; y hay que asegurarnos de que la gente lo entiende, lo asume y lo pone en práctica.

El problema es que para enfrentar eso hay dos islas, con sus

condicionantes estructurales. Por un lado es imprescindible que los científicos

de la naturaleza entiendan que sin el concierto de las Ciencias Sociales no hay nada que

hacer (y además me refiero al concierto de las Ciencias Sociales, no a que intenten

suplantarlas desde la Etología, o al Física), y por otro lado es necesario que las Ciencias Sociales se interesen por tales

cuestiones, y se integren… Y éso yo lo veo muy incipiente todavía.

Acabamos de hacer una investigación en España, en

colaboración con el grupo de la profesora Mercedes Pardo, de la Universidad

Carlos III de Madrid, sobre este asunto. Y aunque aún no están terminados de

explotar los datos, y por tanto no están publicados los resultados, tenemos

algunos elementos de juicio.

A raíz del primer Congreso nacional sobre cambio

climático en España, en el que no conseguimos que la participación de los

científicos sociales fue siquiera visible, planteamos una encuesta tanto a

científicos de la naturaleza como a tecnólogos y científicos sociales,

intentando descubrir las claves, las vías para la superación de esas barreras

interdisciplinarias. Y las respuestas fueron muy poco alentadoras, estamos

avanzando muy despacio… En España incluso retrocedemos… Como muestra de estas actitudes, les cuento que el en el

diseño curricular formativo de los ambientalistas (esa nueva profesión transdisciplinaria que no sabemos en qué quedará), en la mayoría de las Universidades españolas se ha intentado expulsar a

las Ciencias Sociales de dicho currícula. No lo han conseguido por completo,

pero el conocimiento de la dialéctica Medio Ambiente / Sociedad ha quedado

circunscrito en muchas universidades a la mínima expresión, claramente insuficiente. ¿Cómo vamos a

generar buenos gestores ambientales si únicamente aprenden biología, física y

química, si no entienden por qué la gente se comporta como lo hace, y cómo se

modifican las actitudes, y por extensión los hábitos cotidianos?

La resiliencia, que como decía no es sino una forma de rebelión

contra las fuerzas de la naturaleza (por muy en el Antropogeno que estemos, es

la Naturaleza la que finalmente nos daña) puede que llegue a exigir incluso, en

el futuro, la propia transformación de la estructura biológica del ser humano,

para asegurar la supervivencia de la propia especie. Es una cuestión que ya

genera profundos debates, y que los va a generar sin duda en mucha mayor medida

en el futuro. ¿Cómo va a ser eso posible cuando tenemos a la mayor parte de las

religiones del planeta persiguiendo (a veces físicamente) a quienes se dedican

a investigar por ejemplo con células madre?

Centrémonos en un aspecto cuya estrecha relación con el

cambio ambiental global y el cambio climático parece más evidente, al menos a

los ojos del público no especializado: las inundaciones, tan presentes en los

noticiarios en las últimas semanas y meses.

Las inundaciones producidas por las avenidas son hoy por hoy,

a nivel mundial, el principal de los riesgos

naturales. Suponen un 30% de los desastres naturales en cuanto a número y daños

económicos, y casi un 20% de las muertes producidas por la acción de la Naturaleza.

En el último cuarto del siglo XX ocurrieron 100 avenidas importantes por año,

causando un promedio anual de 11.000 muertes y 150 millones de personas afectadas,

y unas pérdidas económicas de 20 mil millones de dólares anuales. La mayor

parte de las muertes ocurren en el continente asiático (India 1.500 y China

2.500). De

hecho, las recientes inundaciones que en julio y agosto [2010] han azotado el noroeste

de Pakistán han sido consideradas las peores de su historia; han producido 1.100

muertos y miles de damnificados sitiados por las aguas y bajo amenaza de brotes

epidémicos. Y también en julio, varias provincias y regiones de China, en la

cuenca del Río Yangtse, han sido azotadas por graves inundaciones, con al menos

146 personas muertas y medio centenar de desaparecidas, y han sido calificadas

como las peores en años para algunas regiones

El discurso mediático sobre este tipo de desastres alimenta la

idea de que el clima se estaría volviendo “loco”, que aumentan las catástrofes

naturales… Y es que cuando el conocimiento científico se traslada al saber

popular, a menudo se deforman las cosas. Obviamente el tiempo no está loco, se

comporta como es habitual, con pequeñas variaciones (pequeñas variaciones cuya acumulación, por supuesto, puede modificar profundamente, a largo plazo, algunos ecosistemas). ¿Pero hay ahora más inundaciones? En absoluto [corrijo: No estoy seguro]. De hecho, las más dañinas

se han producido hace muchas décadas. En el caso de China, por ejemplo, las

inundaciones del pasado verano han sido una pequeña aventura al lado de las que

se produjeron, en la misma cuenca, en 1935: en el río Han, afluente del

Yangtze, una punta de riada de 50.000 m3/seg. causó 8.400 muertos y produjo 800

millones de dólares en pérdidas materiales.

El problema no es que el cambio climático provoque más

inundaciones, y como veíamos antes, desinformar al respecto sólo por conseguir

mayor atención mediática puede ser peligroso a la larga, pues el público puede

dejar de prestar atención al tema, como ya ocurrió en los años ’90 del pasado

siglo. El problema no es que haya o no más inundaciones, sino que allí en donde se

producen las inundaciones hay cada vez más gente. El problema es que hemos

asistido a procesos migratorios masivos del campo a la ciudad en sociedades en

las que el Estado apenas está presente fuera de los espacios centrales…, y ni

se ocupa ni puede ocuparse de planificar, de organizar el espacio. Y la gente

se ubica donde puede, donde la pobreza le marca, no donde debería ponerse para

no morir. Es decir, los problemas relacionados con las inundaciones son,

fundamentalmente, problemas sociales.

Y no hace falta que nos vayamos a Sudamérica, a los países más pobres. Quedémonos en los países ricos, en las inundaciones de la riqueza. En

España, las más graves inundaciones de los últimos años se han producido en cauces

que estaban ocupados, o bien por viviendas humildes en terrenos robados a las márgenes de los ríos y barrancos, o

bien por viviendas o actividades turísticas, como la mayor parte de las

producidas en el Mediterráneo, o la gravísima producida en el Camping de

Biescas, en el Pirineo aragonés. La más

reciente con resultados trágicos, en el año 2007, provocó varios muertos en

Alicante; pero en una zona en la que se han producido decenas de riadas a lo

largo del siglo XX. En 1957 arrasaron un barrio humilde, las cuevas de Benalúa,

y en 1961 (cuando se iniciaba el despegue turístico en España) un camping turístico

en la Albufereta. Y de nuevo hubo inundaciones 1971, 1973, 1978, 1979, 1982 o

1997.

La peor inundación de la historia reciente en España, producida

en Badajoz en 1997, con 21 muertos y 1.300 viviendas destruidas, se produce

justamente en uno de esos barrios de aluvión producto de las migraciones del

campo a la ciudad en los años 60, en espacios sin control urbanístico.

Las inundaciones en las zonas costeras españolas son cada

vez más dañinas porque (como está ocurriendo ahora en los principales centros

de turismo de playa de Portugal) la ocupación del suelo es totalmente caótica.

Las elevadas plusvalías que se obtienen con los aprovechamientos urbanísticos

hacen que no vaya quedando espacio para que el agua evacue en libertad.

Bien… Pues ese fenómeno, esos graves “desastres naturales”,

son por tanto desastres sociales, producto de una determinada ideología, el

neoliberalismo, que a partir de los años 80, y sobre todo de los años 90 tras

la llegada del gobierno conservador del Partido Popular, acabó en España con

medio siglo de planeamiento urbanístico ejemplar: desregularizó totalmente la

ocupación del suelo. La gente ha construido donde le dio la gana, lo que le dio

la gana, como ocurría antes de la Ley del Suelo de 1975. Y ahora pagamos las consecuencias. El país lo paga por los costes

derivados de la burbuja inmobiliaria (la economía del ladrillo) que han

complicado la crisis económica en España, pero las ciudades de playa lo están

pagando además en destrozos provocados por las crecidas.

Bien… Por eso decía, seguramente a juicio de algunos de

forma pretenciosa, que iba a hablar de lo más importante. Pero es que esas son

las cuestiones, la agenda que marca tanto la contribución de las sociedades

humanas al cambio global, como la capacidad de mitigación de sus efectos, o de

adaptación: la gente…

Cómo pensamos en relación al tema, y sobre todo cúales

son nuestras actitudes, nuestra disposición a la acción en aras de modificar

nuestros hábitos de producción, consumo y desplazamiento. El que suba un

centígrado arriba o abajo la temperatura es importantísimo, para la

biodiversidad, para la distribución de la vida sobre el planeta… ¡Pero es

importantísimo porque hay gente, porque eso puede afectar a las poblaciones

humanas! A gentes cuyas constantes respiratorias pueden ser afectadas. Porque

pueden provocar movimientos migratorios masivos, incontrolados e incontrolables, que a su vez pueden provocar la desestabilización de muchos países, violencia, guerras, que

pueden provocar a su vez… que pueden provocar a su vez… Es imposible meter absolutamente todas las variables y concausas posibles en un modelo como intentó el MIT.

Eso intentamos

dilucidar desde las CCSS, ése es nuestro papel en este asunto. Por supuesto

que habrá quien no esté de acuerdo con mis planteamientos. Sobre todo porque,

bueno, cada científico, cada especialista considera que su ala de mosca es lo

básico para el futuro del planeta. Lo entiendo: la Sociología de la Ciencia nos

ayuda entender tales actitudes.

Del mismo modo, hay gentes que atribuyen más importancia a

cualquier otra especie que a la humana. Lo respeto. Bueno, no lo respeto. Porque yo, por el contrario, considero estas

cuestiones en términos explícitamente democéntricos, es algo que no puedo

evitar: aunque no sea creyente, procedo de una tradición judeocristiana de

varios milenios, que entendió muy temprano que el azar, la Vida, le regaló a

nuestra especie un jardín enorme, todo un planeta, quizás toda una

constelación. Un jardín que ha hecho posible nuestra supervivencia y nuestro

crecimiento exponencial, en todos los sentidos. Me interesa que sobreviva,

porque me interesa que mi especie sobreviva.

...y bueno, es obvio que me fuí mucho más allá de los quince minutos inicialmente asignados. Y aún hubo tiempo de escuchar los primeros versos de esta cancion de Moustaki: